近年來,文博游持續升溫,“為了一個館奔赴一座城”,成為很多游客外出旅行的新選擇。而博物館就像裝滿歷史與文明的“時光寶盒”,成為文旅消費的“頂流打卡地”。

2009年,成都市青羊區的成都蜀錦織繡博物館開館,它依托原成都蜀錦廠的原址而建。這個博物館有3000平方米的展陳空間,有館藏文物9373件,其中國家級珍貴文物48件。展覽劃分為絲綢起源、歷代蜀錦、刺繡歷史、明清服飾、織機沿革、蜀錦技藝六大部分,展現千年錦繡文化的盛況。

博物館最為壯觀的就是在核心位置的大型蜀錦織造工場,蜀錦非遺省級傳承人會為游客們演繹古老的織造技藝。

這個博物館有不少的互動環節,在蜀繡技藝展示館,繡娘們展示蜀繡針法技藝,博物館還開設了織造體驗、蜀錦香囊、蜀繡團扇等多個動手項目,滿足不同年齡、不同興趣的參與者需求。

除了增強游客的參與感、體驗感外,近年來,“科技+博物館”愈發受到游客青睞。這份偏愛,既源于館藏文物的獨特魅力,更離不開博物館人持續創新的巧思與深耕細作的匠心。

湖北省博物館的“鎮館之寶”是越王勾踐劍和曾侯乙編鐘,它們是兩件2000多年前被古人打造的青銅器。

博物館的團隊打造了一個名為《穿越青銅紀》的VR劇目,以數字技術重現了“越王勾踐劍”“曾侯乙編鐘”背后的動人故事。

湖北省博物館陳列展覽部主任 曾攀:我們傳統的展示方式已經達到飽和,需要有這樣沉浸式的項目,既是分流觀眾,也是讓觀眾對博物館有一個新的理解和認識。

2023年,曾攀他們和湖北一家公司合作,嘗試運用當下先進的VR技術,共同打造一部接近工業電影級別的VR體驗劇。制作公司把VR的鏡片當作顯示器,在湖北省博物館組建了超大的超算中心,直接通過網絡的方式推流到鏡片上。

今年4月,VR體驗劇《穿越青銅紀》正式向游客開放,頗受觀眾好評。當VR技術遇上青銅重器,不僅讓“國寶”有了新的講述方式,也讓博物館擺脫了依靠門票收入的單一營收模式,探索出多元發展的新路徑。

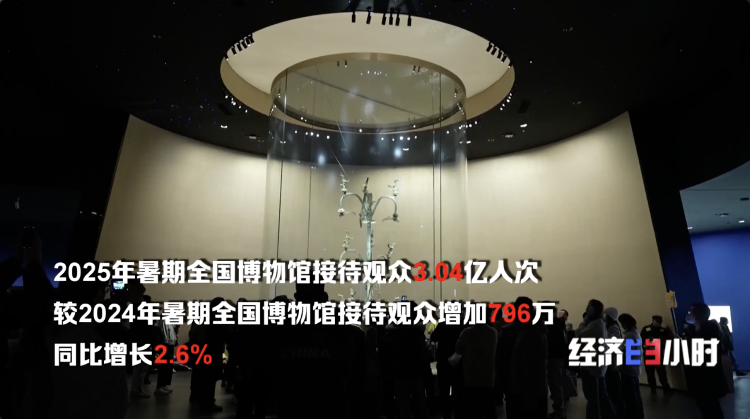

國家文物局最新數據顯示,2025年暑期全國博物館接待觀眾3.04億人次,較2024年暑期全國博物館接待觀眾增加了796萬人次,同比增長2.6%,創歷史新高。

中國社會科學院財經戰略研究院教授 魏翔:現在對博物館的需求普遍起來了,各地都在創新博物館的供給方式,它現在對受眾的反應更加溫度化、更加情感化,我認為是未來場景豐富化的一個重要方向。

河北定州博物館有三件國寶級文物坐鎮,讓這座縣級博物館躋身國家一級博物館之列,成為人們口中“縣級博物館里的天花板”。不同于大型博物館如同“百科全書”般包羅萬象,地方博物館最鮮明的特質,在于它深深扎根的“本土化”印記。

越來越多的孩子走進博物館,感受傳統文化的魅力。博物館里的詩詞大會、古書庫探秘、手繪、文物打卡,豐富多彩的研學活動讓孩子們流連忘返。

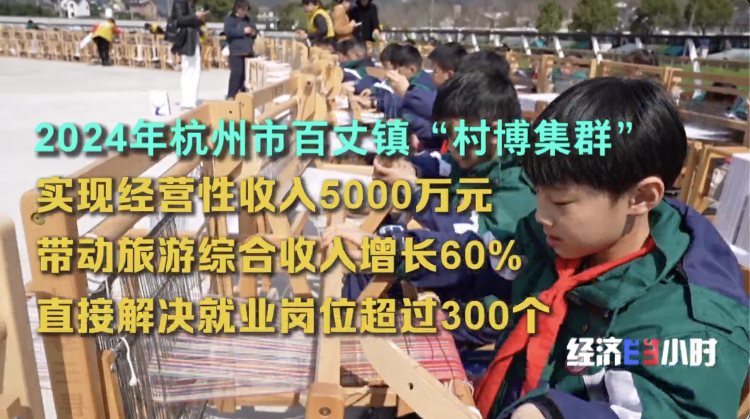

除了城市里的大型博物館受到追捧,如今,一股“村博”熱也在各地悄然興起。杭州市余杭區的百丈鎮,有一個以傳統紡織文化為主題的鄉村博物館,博物館收藏著兩萬多把紡梭。

博物館以“傳習”和“造物”為核心理念,圍繞紡織技藝的十二道傳統工序,從紡線、漿紗到織造,系統還原了整套古法織布流程。

在這個偏僻的小山村,藏著10多座風格別致的鄉村博物館。其中有一個以竹子為主題的博物館,陳列著上百件竹編工藝品和藝術裝置。

“玩竹博物館”的創辦人郭航說,之所以選擇在溪口村設立這家博物館,是被這里豐富的竹林資源所吸引,想打造出一個既能進行藝術展覽、又具備商業轉化能力的“竹文化空間”。

為了讓更多人了解竹文化,他在博物館中設計了可參與、可互動的沉浸式體驗區,游客可以親手嘗試竹編,也可以購買定制竹藝產品。為了讓博物館一點點熱鬧起來,他還組織周邊村民參與竹編技藝的培訓與創作,這里的不少展品就出自村民之手。

這些鄉村博物館,有的是村民自建、有的是企業運營,藏的是老物件、講的是鄉村記憶。從單館起步到集群聯動,從文化展示到產業轉化,如今,鄉村博物館不再只是承載記憶的展廳,更成為帶動村民增收、推動鄉村振興的重要引擎。

2024年,我國博物館全年接待觀眾突破14億人次,較上年新增1億人次,折射出文化消費的強勁需求。博物館持續“破圈”,在滿足消費者游覽需求的同時,也為推動經濟增長增添動力。

來源:央視財經

責任編輯:李賽男

請輸入驗證碼